- 南京晓庄学院联手雨花台烈士纪念馆 让尘封的红色旋律再次唱响

- 黔东南原始文化旅辑|向风土借一袭织羽(下篇)

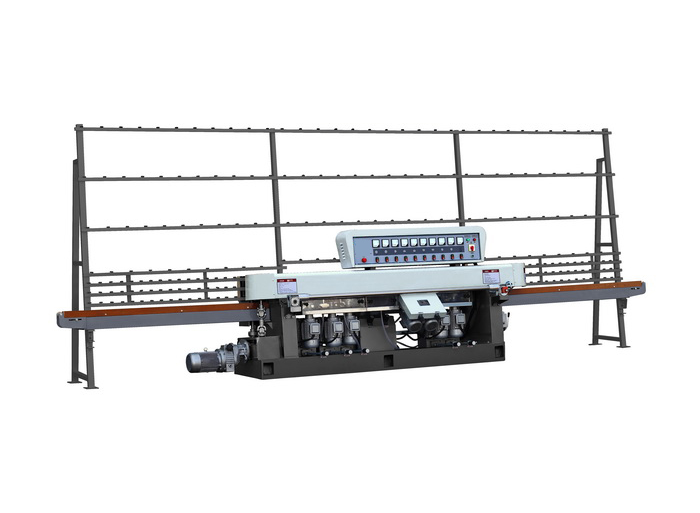

- 2025年上海食品包装展会食品机械展会加工包装生产

- 食品包装展2025上海食品包装机械展会展位预订中

联系人: 张利

手机: 1322232025

电话: 1322232025

邮箱: admin@raxtjx.com

地址: 浙江省温州市瑞安市经济开发区发展区金源路22号1#厂房132室

黔东南原始文化旅辑|向风土借一袭织羽(下篇)

贵州黔东南的青山深处,苗侗民族以无边苍穹为依,世代传习着源于东方的朴素人生观——一切吃穿用度皆取之自然,却不将自然所赐任何视作人之所属。在这里,生活中的一切皆为天地的馈赠,与世间万物生灵一样,人类也是大地之子,由自然孕育而生。万物有灵,而后在人的智慧中拥有了游离于生命之外的全新含义。澄澈湛蓝的蜡染印花布为植物的色彩赋予新的诗意,刺绣是剪纸的后调,将木与叶的形状重新定义,在手工艺的温度中勾勒出日月山川及鸟兽虫鱼的性格与纹理。

人如其衣,一个民族的衣着犹如物质文化与精神文化的一面镜子,直观呈现民族意志与社会风气。若要讨论少数民族服装的特征与演变,对自然的尊崇是不变的母题。在黔东南苗族侗族自治州的山野间,从服装原材料的获取,到染织方式,再到图腾崇拜,无一不彰显出天人合一的思想。在此处,一切取之自然而用之自然,人类与世间万物一样,是自然的儿女,而非主宰者。

关于侗族人的服装,无论染织技法抑或刺绣纹样,都与民族信仰一脉相承。侗族服饰的历史可以追溯到两千多年前的汉唐时代,唐代《北史僚传》中记载“僚人能为细布,色致鲜净”。到了明代,侗族服饰技艺发展得更为成熟,彼时的侗锦以构图精美、布局对称、图案多样、色彩淡雅、工艺精巧、品质优良而著称。明人郭子章曾在《黔记》中称赞“侗女肤妍工刺锦”。清朝时期的侗锦工艺远近闻名,其中以贵州黎平所制侗锦品质最为优良。如康熙年间《黎平竹枝词》中有“峒锦矜夸产古州”之赞誉,而《柳州府志》中又言侗族“卉衣鸟语”,直观彰显出侗族人贴近自然的华丽衣着风格。

如今的侗族服饰主要指分布于贵州黔东南苗族侗族自治州的传统服饰,为国家级非物质文化遗产之一。其形制千姿百态,款式多元,以平时穿着的便装及节日庆典时所着盛装两大类组成。女子服装分为紧束型裙装、宽松型裙装和裤装。其头饰以银饰为主,华丽而精巧。侗族女子常以红色头绳将长发盘起,并包上黑纱帕,脑后点缀有银簪、银梳等银饰,再装饰银盘花、银头冠等头饰。而男子服饰则相对更加简朴大方:青布包头;上身着立领对襟上衣,外罩无扣短坎肩,衣襟处饰有绣饰;腰间点缀传统侗族腰带;下身穿长裤,裹绑腿,穿草鞋或直接打赤脚。

服装的制作特征直观体现了侗族人崇尚自然的人生观。他们喜穿自纺、自织、自染的侗布,色调以青、紫、白、蓝为主。黑青色多用于春、秋、冬三季,白色用于夏季,而紫色多用于节日。在色彩搭配方面也常使用与自然万物相协调的合理配比方式,通常以一种颜色为主,类比色为辅,再用对比色装饰点缀,整体视觉主次分明,色调明快而恬静,柔和而娴雅。

侗族人相信“万物有灵”。在他们心里,花鸟鱼虫、山川河流等世间万物都拥有灵性。他们将万物生灵化为各式图腾,附着在服装上,以此祈求得到自然的庇护。由于侗族人日常生活以农耕为主,因此尤其崇拜与稻耕有关的山、水、太阳、树等意象,并将它们创作为服饰图腾。他们崇尚鱼,于是便有了鱼骨纹、三角纹、菱形纹等鱼图腾;崇尚水,便创造出水波纹、旋涡纹;螺旋纹来源于对蛇的崇尚;而龙纹源于龙图腾;云雷纹来源于对天和雷的崇尚。童帽上的动物图案也有为孩童祈祷健康顺遂之含义。

同为自然的子民,相比之下,苗族人的服装在图腾演化及文化内涵方面则与其民族历史关系更为紧密。苗族服装中的图腾被赋予了继承民族传统、纪念祖先、传承祖训等丰盈的含义,勾勒出苗族人千百年来的感性经验、民族记忆以及对客观世界的认知与理解。

苗族图腾最为重要的身份是“文化承载者”,以视觉符号填补了因民族文字缺失所带来的历史空白。由于无民族文字辅佐,苗族服饰始终未被任何一部史料记载,仅凭服饰图案背后的符号化内涵记录几千年的文化历史。苗族人以世代口传心授的方式将流传千年的故事、先民居住的城池、迁徙漂泊的路线等历史细节全部融入服饰文化,通过日常生活中的各种物象来表达不同族类、支系及语义,以传统线描造型手法将千百年来强烈的文化认同感绣进衣冠服饰,让文化得以世代传承。为此,苗族服饰又被专家学者誉为“无字史书”和“穿在身上的史诗”。

苗族服饰样式多达200多种,主要由童装、便装、盛装组成。其用色大胆且对比强烈,追求浓郁厚重的艳丽感,一般以红、黑、白、黄、蓝五色为主。农历十月初一是苗族的传统新年,这一天,苗族人会着盛装出席庆丰收活动,以歌舞传递质朴虔诚的文化,以秀美的服饰展示挑花、苗绣、织锦、蜡染、银饰等瑰丽的民族手工艺。值得一提的是,苗族服饰一直保持着中国民间传统的织、绣、挑、染工艺技法,并且善于将各种工艺技法穿插使用,挑中带绣,染中带绣,或织绣结合。仔细观察苗族绣片便可发现,很多绣片都以蜡染作为底纹,这一代表性手工艺是苗族人千百年来生活智慧与思维创造性的产物,凝结着他们以自然为家、天人合一的世界观。

蜡染是苗族世代传承的传统技艺,古称“蜡缬”,与绞缬、夹缬并称为中国古代染缬工艺的三种基本工艺类型。蜡染的历史最早可追溯到2000多年前的秦汉时代,彼时的苗族先民们就已掌握了蜡可防染的特点。直至宋代,出现工艺更为简便的蓝印花布,导致蜡染技艺在中原地区逐渐失传,而生活在贵州等西南地区的居民因地理环境所限,长期与世隔绝,自给自足,为此一直将古老的蜡染技艺世代留存。值得一提的是,虽然南宋周去非已在《岭外问答》中首次明确记录了蜡染的工序,但据清代《贵州通志》中所述,彼时的蜡染技艺已由蜡灌刻板印布发展为用蜡绘制染布。可见苗族先民曾在漫长的历史长河中,根据自身生活经验不断精进改善蜡染工艺,并逐渐形成了以蜡染艺术为主导的服饰装束、社交生活、婚礼节庆、丧葬风俗等民俗文化。

在苗族,几乎所有的女性都会蜡染,甚至多有技术娴熟的苗族女子,可以用指甲画出精美的蜡染花纹。按苗族习俗,所有女性在年幼时就要开始学习蜡染,由母传女。她们自己种植棉花与蓝靛,纺纱织布、画蜡挑绣、浸染剪裁,以自然万物为衣。

苗族蜡染的一切过程皆源于天地草木,妇女们用蜡把花纹点绘在麻、丝、棉、毛等天然纤维物上,放入靛蓝染料缸中,在适宜的温度条件下浸染。一般情况下,一件蜡染花布要浸泡五到六天方可染成,且需经过多次浸泡。最终,染料浸入无蜡处,有蜡的地方不会着色,即产生美丽的白花。除图案精美外,蜡冷却后还会在织物上产生龟裂,色料渗入裂缝,会形成变化多样的色纹,俗称“冰纹”。如果想在同一织物上染出深浅两种颜色,则需在第一次浸染过后取出布料,在浅蓝底色上用蜡再次点绘花纹,并进行二次浸染。

蜡染的全部染料皆由天然植物制成,如用板蓝根染蓝色,杨梅汁染红色,黄栀子染黄色。多数染料的生命只有一次,染过即“死”,这也让染布人在年复一年的耕作与生活中更加敬畏世间生灵。在苗族人的世界中,自然万物无法被人的思想所禁锢,反之,它们会在人的智慧下幻化出更加灵动的样貌。

苗侗民族的世界观将人类与浩瀚苍穹中的一切诠释为平等的存在。人是大地的儿女,是寄居在天地间的渺小生灵,遵循日出而作日落而息的自然周期,在日复一日的农耕生活中获取日常饮食,用以回馈天地万物的馈赠,迎接远道而来的贵客。在黔东南少数民族聚集地,被邀至家中用餐的宾客方为贵客。饭桌上,红、黄、蓝、白、黑,以植物所酿汁液制成的五色糯米饭取之自然,而后用之自然,将自然万物的清凉气韵印刻于舌尖,让山间清甜的香气随他乡来客去往远方。

在黔东南苗族侗族自治州,每当有客拜访,家中便会呈现一派节日般的盛况。在这里,将客人邀至家中,是待人的最高礼仪。贵客到,全家人会备足满满一桌丰盛佳肴,有自家饲养的鸡肉、鸭肉、猪肉,也有自种茶叶煮成的油茶。农耕是苗人与侗人生活的重心,山间收成丰厚的作物与日常劳作是其人文景观的重要构成部分,让生活变得丰盈而完整。他们热爱艺术,也甘愿为饮食起居而奉献。进一步讲,劳作是他们拥抱生灵万物的方式,农耕生活于他们而言就是艺术本身。

对劳动与自然的尊崇促使黔东南人民形成了他们特有的饮食文化。黔东南自治州拥有中国最庞大的苗族与侗族人口,因此,其饮食文化从某种意义来说也是苗侗饮食文化。其中“以酸为主”是此地民族饮食文化的最大特色之一。整日以歌为伴的黔东南苗侗人将自己对酸食的热爱唱进了民谣:“三天不吃酸,走路打蹿蹿。”这里的男女老少都“嗜酸”,从日常生活到喜事宴会,酸食无处不有。这一习俗的形成与他们赖以生存的自然地理环境息息相关。黔东南地处深山野林之中,四季气候分明,且交通并不便利,为此这里的少数民族族群发明出一种高效储存食物的方法——腌制。家家户户都将吃不完的时令蔬菜与肉类用坛子腌制起来,制成坛子菜和酸汤等美食,如此可以存储三到五个月,甚至很多年。

在苗族菜系和侗族菜系中,酸食的制作有数十种不同的工艺。苗族菜系主要有苗王鱼、酸汤菜、酸汤鱼、面辣、冻鱼、鸡稀饭、灰菜等;侗族菜系有牛瘪、羊瘪、腌鱼、腊肉、烤鱼、荷叶捆鸡、烤香猪等。除此之外,黔东南的风味美食还有镇远道菜、下司狗肉、下司酸汤鱼、香茅草烧鱼、重安江酸汤鱼、侗家油茶、姊妹饭、三大地开宴穗麻鸭、榕江香羊、侗果、侗家腌肉等。

黔东南地区的村寨依山傍水,寨前寨后良田阡陌、青山翠竹,溪河绕寨而过,寨中鱼塘随处可见,山中野味奇珍分布广泛。人们在这片阔土上勤耕劳捕,形成了特有的饮食规律与文化体系。大部分地区日食三餐,也有些地方有日食四餐之习,即两茶两饭。他们习惯清晨做好一天的饭菜带上山,在耕作劳动的间隙食用。

所谓靠山吃山,靠水吃水,山地为主的居住环境让苗侗人民形成了捕食野味的习惯,其日常食材主要包括自种的水稻、玉米、红薯和豆类等农作物,以及饲养畜禽所生产的猪、牛、鸡、鸭肉,还有很大一部分来自于野生资源。他们善于在不同季节采集、捕猎和打捞各种野生动植物作为食物来源,并烹饪为特色美食。除林中生长的枞树菌、羊肚菌等菌类,水田内生长的细微苔丝及随处可见的竹笋之外,还可将蕨根、葛根等多淀粉植物根加工为面条,把鼠、幼蝉、幼蝗、土蜂蛹、野猪、野鸡、石蛙、蛇、蝌蚪、麻雀、穿山甲、娃娃鱼等动物加工为各式菜系。传闻这里的常见食材在五百种以上,天上飞的、水里游的、地上长的、草中爬的,均可作为餐桌上的佳肴。“无糯米不成敬意”,苗乡侗寨中的人们还有嗜食糯食的习惯,作为古老的稻作民族,苗族人与侗族人普遍种植糯稻,种类高达十几个。平日里,他们以糯米为主食,婚嫁吉日的糖果与糕点也多以糯米为原料加工而成;串亲走访时,还会把糯谷或糯食作为礼物相送;每逢农历“三月三”等民间节庆,由红、黄、蓝、白、黑组成的糯米五彩饭是必备的祭祀品,几乎家家户户都会制作;逢年过节时,还会泡糯米打糍粑,做成年糕、油果;作为离不开酒的民族,苗人侗人也会以糯米制成家酿米酒和杂粮酒,用以招待贵客。

侗乡苗寨中,长河蜿蜒,依附于自然的黔东南地区的人们以木筑楼,在山峦与溪水间为无边的丛林筑起一道人文主义屏风。从苗族吊脚楼到侗族鼓楼,这里的人们不知疲倦地砍柴、劳作,将一以贯之的思维基础物化为直观的建筑构造与视觉表达。千户苗寨、多层鼓楼,一切外在的视觉呈现将他们赖以生存的自然根基与群居生存法则和盘托出,为人的栖所勾勒出诗意轮廓。

追溯贵州黔东南地区苗侗建筑的起源,不得不提及中国南方古代民族的“巢居”。其是一种还未完全开化的简陋原始住宅,在古文献中多有记载。从构成形式与造型意象来看,无论侗族鼓楼抑或苗族吊脚楼,都为干栏式木构建筑,二者在建筑文化的初始形态上皆与原始巢居有着密切的关系。

抛开原始构成层面的共通性,苗侗建筑在结构细节与文化内涵上又不甚相同。关于侗族鼓楼,清代雍正年间就已有资料记载:“以巨木埋地作楼高数丈,歌者夜则缘宿其上……”相传“鼓楼”一词出自侗寨古时放鼓之楼。鼓以桦树作身,安放于鼓楼高层中心位置,名为“桦鼓”。在侗族历史上,凡有重大事宜商议、起款定约、抵御外来官兵骚扰,均由寨中“头人”登楼击鼓以号召群众,声音响彻村寨山谷。

如今,鼓楼建筑成为侗族特有的民族文化象征与标志,也是其民族多元文化的载体。建筑结构是鼓楼功能构成的前提要素,侗族人自古喜爱集中居住,侗寨规模从上千户到几十户不等,其中每个族姓都会建造一座鼓楼。如果族姓较多,则会有几个鼓楼并立。鼓楼下端呈方形,四周置有长凳,中间有一大火塘,楼门前的空地是全寨娱乐、议事的公共场地,促成了侗族坐鼓楼习俗的诞生。男女老少夏日在此乘凉、传歌、编侗戏,冬日在此围火、唱歌、弹琵琶、讲故事。鼓楼建筑历经千年风雨,承载了一个民族的集体记忆。

侗族人将自己视为自然的儿女,因而其居所也依存自然草木而生。族中最具威望的长辈会选定粗壮结实、高度均匀、树龄古老的优质木材作为鼓楼的主要大梁柱、照面坊。能工巧匠不用一钉一铆,将杉木凿榫衔接,木屋顶梁柱拔地凌空而起,排枋纵横交错,侗乡苗寨中,长河蜿蜒,依附于自然的黔东南地区的人们以木筑楼,在山峦与溪水间为无边的丛林筑起一道人文主义屏风。从苗族吊脚楼到侗族鼓楼,这里的人们不知疲倦地砍柴、劳作,将一以贯之的思维基础物化为直观的建筑构造与视觉表达。千户苗寨、多层鼓楼,一切外在的视觉呈现将他们赖以生存的自然根基与群居生存法则和盘托出,为人的栖所勾勒出诗意轮廓。上下吻合,以杠杆原理层层支撑而上,整体结构严密坚固,可做到数百年不朽不斜。为了装饰与防腐,侗族人还常在鼓楼外额上抹粉描绘或以白灰泥塑龙凤鸟兽、古今人物,以及颇具生活风情的油饰图案。如此,鼓楼中的一切取之自然草木,而后歌颂自然万物。

民族建筑与其历史文化息息相关,苗侗建筑虽为同根生,但却在之后漫长的民族文化更迭与变迁中拥有了各自特有的人文风貌。据记载,苗族先民是通过水路迁徙到中国西南山区的,这致使几乎所有的苗寨都遵循一种依山傍水、与自然环境和谐共生的建筑理念。此外,为了妥善处理安全防卫与耕种生活的矛盾,苗族人多聚集而居。他们因地制宜,以自然为依,充分利用中国西南山区的丰富林木资源,以杉木和松木建造木楼,在葱郁树林中筑起一座座人文主义屏风。

苗族建筑的形态特点侧面反映出苗族人的生活哲学。其建筑形式主要包括建在山腰斜坡或临溪河高地边坡上的斜坡式木楼,即吊脚楼;建于平地基座上的平台式木楼;立在水里的水边吊脚楼。从物理层面来看,贵州气候炎热多雨,土地潮湿,山谷中易生瘴气。因此苗族人以石砌台基,杉树皮做屋顶,并用木桩支撑整座房舍,架高筑楼,从而远离湿热的地表,创造出通风干爽的舒适生活环境。

在精神文化方面,苗族最为普遍的原生宗教现象是祖先崇拜。他们把房屋的乔迁与居住过程视为自己与祖先神灵沟通交流的过程,尊崇人居于天地之间的概念,秉持纵向居中的空间功能预置思想,将最为尊贵的中堂作为祖先与龙神居住的空间,也是举行家庭重要活动的场所。这一思维方式也延续到了图腾的运用上,苗族人常在风雨桥或房屋建筑上装饰双龙图纹,名为“双龙抢宝”。屋顶中脊线两端的翘角上则装饰鸟类图纹,寓意房屋是家族、民族生命繁衍的载体。

黔东南广阔的青山绿野令苗族人深知自然拥有孕育万物的主宰地位,从而变得谦卑而质朴。他们讲究顺势而为,与自然协调发展,因此从不刻意因风水、五行而大兴土木、开塘挖穴。他们将居室格局的尊卑方位与繁复的外在装饰看得很轻,鲜少夸耀显富,反之主要追求建筑的实用功能与内在寓意,在千百年的文化传承中,筑起一座座刚柔并济、和谐优美的山间居所。

古老的神话与传说是将民族文化引向更广阔天地的纽带,决定着人类的思维方式与行为逻辑。关于侗族大歌的起源,目前尚无确凿文字记载,但侗乡的各个村寨中都流传着有关它的传说;苗族古歌承载着天地万物的运行逻辑与哲学原理,将古老民族的记忆凝结为各式图腾,留存至今。苗侗民族将蝉声蛙鸣化作悠扬的民谣古曲,让四也与蝴蝶妈妈的故事附着在衣物与词句间,孕育出新的神话,指引古老文明在遥远的未来延续生根。

20世纪伟大的物理学家——阿尔伯特·爱因斯坦曾说过:“我们能够体验的最美妙的东西就是神秘,它是我们人类的主要情感,是一切真正艺术和科学的起源。”“神秘”也是苗侗民族传统文化及科学艺术的恒久内核,他们将自己对于浩瀚宇宙及自然生灵的理解与疑问以有形及无形的形式纳入古歌、传说、服饰和各式手工艺中,这些文化载体以多元化的图腾作为符号,在上古文明与当代人之间构筑出一座桥梁。巨大时间跨度之下,原始文明逐渐被蒙上神秘面纱,孵化出纵横交错的文化时空,由生灵万物构成的图腾如音符般在其中跳动不息,它们属于一个民族,也属于整个世界。

在各族文字尚未成形之前,以齐地东夷部落首领太昊伏羲和少昊为代表的远古祖先创造了“图腾”。他们崇尚万物生灵,于是将太阳、月亮 、山川、河流以及天地间无穷的动植物刻写描摹为抽象化的华美符号,促成了“图腾”的诞生。图腾作为一种远早于甲骨文的文化表达载体,在其后成为许多象形文字的母本。它蕴藏着一个民族的灵魂信仰,及其世代子民看待宇宙万物的方式。

无论信奉多神的侗族人抑或尊崇祖先的苗族人,都在千年文化传习中不断重申着图腾的重要性,他们以昔日的自然图景为蓝本,创造出了无数活态文化样本。中华民族史专家何光岳在《百越源流史》一书中提到:“中华民族大家庭中有一个越人族团,是由西羌的炎帝、黄帝与东夷的太昊、少昊族系中分支出来的一个人数众多的民族团体,他们吸收和记录了炎黄的龙蛇图腾与昊的凤鸟图腾,形成了兼有蛇、鸟图腾崇拜习俗。”侗族人身为越人后裔,几千年来一直以织锦刺绣等手工艺为载体,沿袭着先人尊崇鱼蛇龙凤的习俗。

侗族的龙图腾是以蛇为原型流变而来的。在以蛇为图腾的部落群体发展为强大的蛇氏族后,鳄、鱼、鳖、羊、鹰等氏族相继加入,复合成为以龙为族徽的部落联盟,让侗族的龙图腾延续至今。龙图腾广泛分布于侗族的建筑、服饰等民间艺术中,如凉亭门楣的双龙抢宝、福桥脊梁上的龙塑。而龙凤图纹则附着于妇女的大襟衣边、袖边,婴儿的背带、童帽以及织锦被面、床单等侗锦织物上,样式古朴灵动、个性鲜明,颇具民族特色。此外,代代承传的鱼图腾也在古老的侗族文明中具有举足轻重的地位。侗族传统观念认为,水中鱼并非一般生灵,它们是最为洁净吉福的超自然存在,能为人类消灾赐福。 因此侗族人将鱼视为鱼神,纳入了社会生活的各方面,如在祭祀时以鱼作为首要祭品,夫妻还会祈求鱼神保佑生育。

对于自然生灵的崇尚也直观体现于侗族大歌的构成与神话传说中,许多侗族歌曲都由自然之声为灵感创作而成,将人们对万物的崇拜定格为词句中抽象的旋律画像,与天地生灵拥抱交融。《蝉之歌》中模拟的蝉叫声悠扬悦耳;三月里,《青蛙歌》中层叠的蛙鸣在孩童的唇齿间绽放,与田中蛙叫相映成趣。这是侗族大歌最自由的一面,也是其最具神秘色彩的一面。

谈及侗族大歌的起源,不难发现如今歌词中的“自然之声”早在远古时代就已初见端倪。歌声是侗族人对万物生灵的歌颂形式,他们以借鉴的方式让人的灵魂无限贴近自然,直至二者融合为一。侗乡的村寨间世代流传着一则有关大歌起源的神话故事,传言侗族大歌是由一种被称为丢归雀的神雀传授给侗族人的。在侗族最早的祖先松恩、松桑的妈妈死后,她的坟墓上长出了一棵树,树叶上布满了侗歌字纹,但却无人能识。恰逢此时,丢归雀降临侗乡,它们 能够识别字纹并唱出美妙的侗歌。自那之后,侗族的男女老少每日都会围绕在树下向丢归雀学歌。欢愉氛围惊扰了不喜吵闹的五谷掌管者,她驱逐众人,导致丢归雀大面积伤亡,唯有一只幸存。最终,一位名为四也的后生将这只奄奄一息的丢归雀从鱼的口中救下,为感激救命之恩,丢归雀将所有的歌都传授给了四也。此后,四也将歌曲抄录为书,并挑着书籍到各地传播,历经艰难险阻,终于让歌曲传遍了侗乡的各个角落。自此这里的人们每日以歌为伴,将古老的歌谣与传说代代相传,形成了能歌善舞的文化特色。

自然的光辉与图腾的力量同样为苗族人的生活与记忆注入了生命力。几千年前,苗族先人穿越迁徙路上隐秘而奇幻的时光,以质朴古歌记录祖先的智慧,用工艺与视觉温度谱写出一首关于美的绵长史诗。苗族图腾是苗家人珍贵生命记忆的凝结,映射了他们对祖先的缅怀以及对美好生活的向往。从社会学层面来看,其取材囊括民族起源、历史信仰、神话传说、农耕劳作、节日习俗等诸多领域,生动地记录了远古时代苗家先人的迁徙之路:彼时他们一边筑巢、狩猎、刀耕火种,一边学习驯育牲畜,推进社会从野蛮向文明过渡。从人类学与生物学视角出发,图腾构成了苗族人与世界对话的语言系统,是他们对自然抒发敬畏之情的媒介。他们以日月山川、鸟兽虫鱼、花草枝叶印刻下自然界的纹理,述说着关于“万物有灵”的虔诚信仰。从图纹的审美风格及形态来看,苗族图腾又可分为几何纹、自然写实纹和复合变体纹三大类。复合变体纹以多样化的龙和蝴蝶妈妈造型为主,其中蝴蝶妈妈由自然蝶形、人首蝶身、人体蝶翼三种构成;苗龙则多与日常生活中常见的动植物组合呈现,常见造型有水牛龙、人头龙、鱼龙等。

苗族人将蕴藏在图腾背后的故事唱进古老歌谣,而后世代相传,有关蝴蝶图腾的神话便是其中之一,在每一个苗族人心中埋下了深刻烙印,是苗族人民信仰的重要组成部分。苗族人称蝴蝶为“蝴蝶妈妈”,他们以服饰、刺绣、剪纸、织锦及银饰中的蝴蝶图纹为载体,诠释自己对这一渺小生灵的热忱崇拜。一切源于《苗族古歌》中所记载的一则有关树与蝴蝶的古老神话:禾木树和枫树是一对雌雄树,相伴立于天地之间。一天,一阵大风将禾木树和枫树吹倒,致使一只蝴蝶从枫树芯中飞出。时光流转,蝴蝶慢慢长大,与水泡成为一家,并诞下了十二枚蛋,但却不会孵蛋。于是枫树枝丫化作一只鹡鹆鸟,整日替蝴蝶孵化那十二颗蛋。十二年后,苗族始祖破壳而出,包括姜央、龙、雷公、牛、老虎、大象等……于是,苗族人将自己对祖先、自然的崇尚寄托在了古老的神话图腾中。曾几何时,匠人手中的蝴蝶煽动翅膀,从神话史诗内一跃而出,飞入时空河流,在时间齿轮的旋转下不断更迭着样貌,似远非远地漂浮升空。

民族图腾中跃动而活泼的通灵之物本应以具象的物质形态沉睡于自然界,却在人类的纯真期盼与美好期冀下幻化为不断流动、变幻、旋转着的抽象纹样符号,目睹时代更迭,在一代代人的心中留下印记。它们在人类的集体记忆见证下拥有了自然界不曾赋予它们的性格与意义,成为某个陌生族群视觉符号系统的一部分,在历史的更迭中与人类社会交融碰撞,向不远的未来流淌,如水中鱼,似树中蝶。但愿在若干个世纪后,这些二维生灵仍同远古时代一样,拥有映照未来世界花容万象的能量。

杨金秋是苗族剪纸和苗族刺绣艺术家,苗族艺术品收藏家,黎平县苗族剪纸非遗文化传承人。贵州省黎平县地坪镇苗族支系自广西大苗山迁徙而来,有近200余年的历史,杨金秋便是该支系第十六代。7岁时,她用木叶向父母学习剪纸和刺绣技艺,听父亲唱苗族古歌、讲述苗族传说及风俗习惯,在正统的苗族文化中成长。日复一日的耳濡目染、勤奋练习、天赋异禀使其很快便成为当地较为突出的剪纸艺人。她擅长盲剪,即不做草稿,直接在纸上剪出心中所想的事物。其剪纸风格大气奔放,无所拘束,有着神秘、浪漫的色彩,描述内容包含自然万象、苗族神话史诗中的种种,以及日常生活情景。此外,由于对剪纸和刺绣两门技艺的深刻理 解及透彻把握,她还能够依据背带、服装边角、胸兜的纹样还原传统背带剪纸图纹,做到逆向推导。目前其已拥有代表性作品1200余张。

近年来,随着城镇化进度逐步加快,地坪苗族的传统工艺正面临着前所未有的挑战,杨金秋为了抢救日渐式微的传统工艺,不遗余力地搜集民间传统绣品,收藏了大量改革开放前后的苗族服饰和刺绣精品,为苗 族文化的保留和传承做出了极大的贡献。

潘玉珍是国家级非物质文化遗产苗族刺绣传承人。她从5岁起跟随妈妈、姐姐学习刺绣,供自己和家人穿用。20年来,潘玉珍带着精美别致的苗绣走出国门,足迹遍布美国、英国、法国等10余个国家。她将刺绣作品融入时装设计,让传统与时尚结合,碰撞出新的国潮火花,还数次身穿自己刺绣的苗族服饰现身国际时装周舞台,成为备受瞩目的东方奶奶。她出国展示苗绣的故事曾刊载于国际知名时装杂志中,吸引了诸多国内外设计师走进苗寨,研究了解苗绣文化。

当下,潘玉珍正在努力将苗绣技艺传承给年轻一代,且已把“接力棒”交给了患有残疾的女儿张艳梅。2015年10月,张艳梅与妹妹一起创立了台江县仰黎苗族织绣工艺坊,经营民族工艺品生意。其不仅带动了一批贫困群体脱贫,还推动苗绣成为台江县的特色产业,在未来助力越来越多的绣娘绣出璀璨人生。

张理月自幼受外婆和妈妈的影响,钟爱苗绣与服装设计,如今已是家族苗绣的第三代传承者。学生时代的她广泛学习各种手工艺,并于毕业后先后在广州、深圳从事电商摄影工作。丰富的学习及工作经历让她逐渐将目光投向了时尚等新兴文化领域,并决定将传统非遗苗绣技艺与当代服装设计结合,让苗族纯粹的文化底蕴走进人们的日常生活,为大众创造一个了解和欣赏苗族文化的窗口。

苗族信奉“万物有灵”,认为大自然中的一草一木、一山一水都具有灵性,能够与人产生某种神秘的联系。张理月深感自己肩负着传承和弘扬苗族文化的使命,创立了服装品牌“叙艺 XUYI”,秉持“民族服饰生活化”“把中式美学穿在身上”的理念,将民族历史、习俗、价值观等内核融入服装设计,以多元化的设计手法将传统破线绣、打籽绣、平绣等非遗苗绣技法与现代设计相结合,通过抽象夸张的图案、浓烈的色彩展现苗族创世神话传说,打造出独特的品牌风格,为苗族文化为苗族文化的发展注入了新活力。

胡官美是侗族大歌代表性传承人,她师从父母与寨子中的歌师,从五岁开始习歌,熟练掌握各种唱法,并在二十岁时成为一名义务乡村歌师。如今历经四十余载,胡官美已拥有六百余名学生,其中不少曾在全球性演出中获得殊荣。在她的培养下,两个女儿杨秀珠、杨秀梅也成为优秀的歌者,且曾远赴法国、西班牙等国家演出。由于侗族大歌只能通过歌师口口相传留给后人,因此大歌的传承成为胡官美数十年来最在意的事。除了自家儿女,她还教宰荡侗寨及周边侗寨的其他孩子唱歌。她每周都会到镇上的中学和寨里的小学上侗歌课,周末及寒暑假她一边教孩子们唱侗歌,一边协助辅导乡村侗歌队参加文化活动,寨子里很多村民都是她的学生。

“饭养身、歌养心。”这是胡官美经常挂在嘴边的一句话,“侗族大歌是侗族人对生活的赞美。我教歌就是为了把民族音乐传承下去,让人们通过唱歌忘记生活中的痛苦和烦恼,拥有美的享受。”

杨换珍是贵州省黔东南榕江县宰荡村加所侗寨的侗族大歌传承人。她从三岁起跟随婆婆、侗族大歌国家级传承人胡官美学习大歌,并接过传承使命,致力于这一多声部、无伴奏、自然合声的侗族民间合唱形式的传承与发展。通过传统的口口相传教学方式和夜晚的鼓楼聚集练习,杨换珍让纯正的侗族大歌得以延续传承。

“我希望侗族大歌能够一直传承下去,即便是在当代社会,它也需要更多的年轻人加入。”近年来,随着人口的外流,部分民族传统文化正在被现代文明消解,越来越多的年轻人开始外出打工,村寨里的歌声变少了。面对这一情形,身为传承人的杨换珍,借助互联网数字化工具,以建立线上群聊的形式录歌教学,将歌声传递到更远的地方,为侗族大歌的传承寻得了一种新的可能。但互联网终究是一种传播手段,杨换珍表示,最温暖人心的事情依旧是大家聚在一起,以口口相传的形式学习、记诵侗族大歌,那是她一天中最快乐的时光。

姜蕴珊是一位多媒介艺术家及摄影师,她毕业于皇家艺术学院当代艺术实践专业,现居伦敦和杭州。十年的摄影及制片工作经验让其对图像的边界,视觉材料的处理与联合保持着极高的敏感度。在艺术创作中,她善于将内在矛盾进行外化和变形,并以此为线索去探讨人类、机械、环境与空间之间的主客体关系。她的作品主要以摄影、装置、移动影像及印刷术为媒介,对主体性的模糊、转移,以及边缘性身份的消失与被替代展开讨论。

在抱朴驻地期间,她聚焦贵州省黔东南苗族侗族自治州多民族身份的特殊性,并持续探索其与现代社会的共存与演化,将其与自己在常年迁移生活中的自我认知演化相联系,并产生共鸣。其展览“蓝图——姜蕴珊个人展”聚焦外族与自我身份的互文,通过实践性染色方法与摄影术的逻辑对冲,机械与手工的因果转换,外族语言的传播与误读,以严谨、克制的姿态与在地文化产生持续对话。

彭佳美与彭佳丽是一对十三岁的双胞胎女孩,居住于贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市。作为刚上初一的中学生,她们平时除了正常的学习以外还会参与时尚模特的工作。这对双胞胎姐妹花曾多次现身秀场T台,以极具张力、刚柔并济的肢体语言行走于镁光灯下,得到了媒体及时尚圈业界群体的高度关注。她们在黔东南的自然图景中成长,将自己对于家乡与民族艺术的爱化作对时尚的真挚追寻与表达,以日渐成熟的专业水准逐梦T台,在蜕变与成长中收获更好的自己。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

商务部回应中欧电动汽车关税谈判:磋商还存在重大分歧,已正式邀请欧方技术团队尽早来华

朝鲜140万名青年报名参军或复队,韩国统一部:被炸道路是韩方提供1.3亿美元贷款建成的,偿还贷款的义务仍在朝方

《编码物候》展览开幕 北京时代美术馆以科学艺术解读数字与生物交织的宇宙节律

WBG战胜LNG,挺进四强!网友:WBG只要打进S赛,就至少四强的战队

Tarzan亲手淘汰LNG!Gala第4次止步8强!粉丝怒斥:scout退役吧

LOL-S14:小虎发条团战拉到四人直接起飞,WBG3-1击败LNG晋级四强

《编码物候》展览开幕 北京时代美术馆以科学艺术解读数字与生物交织的宇宙节律

真我 realme UI 6.0 用户内测体验招募 10 月 21 日启动

力压iPhone!荣耀Magic7系列再次被确认:AI技术、关键配置清晰了

雷蛇毒蝰迷你Signature Edition 白色版发布:约49克重,2499元开云